姜艳斐副教授课题组在《Journal of Affective Disorders》发文揭示青少年非自杀性自伤的关键干预靶点与不同教育阶段的差异

文章来源:心理学院 发布于:2025-09-10 浏览:26

非自杀性自伤(Non-Suicidal Self-Injury, NSSI)是指青少年在无自杀意图下反复伤害自己身体的行为,已成为严重的公共卫生问题,并呈现早发趋势。大量研究表明,个体心理特质、家庭环境以及不良社会经历均可能增加青少年发生NSSI的风险。然而,现有研究大多聚焦于单一维度的影响因素,缺乏对多维度因素相互作用机制的系统探讨。此外,不同教育阶段青少年在心理发展、应对资源以及社会压力方面存在差异,但相关比较研究仍较为有限。

近日,西北师范大学姜艳斐副教授课题组在国际权威期刊《Journal of Affective Disorders》上发表题为“Adolescent Non-Suicidal Self-Injury: Network Analysis of Identified Core Intervention Targets and Differences Across Educational Stages”的研究论文(DOI: 10.1016/j.jad.2025.120164)。该研究基于2024年中国青少年心理健康调查数据,对来自西北五省(甘肃、宁夏、青海、内蒙古、新疆)共7,048名11–19岁青少年的非自杀性自伤行为及其相关因素进行了系统分析,旨在揭示NSSI背后的多维互动机制,寻找核心干预靶点,并比较不同教育阶段青少年的网络结构差异。

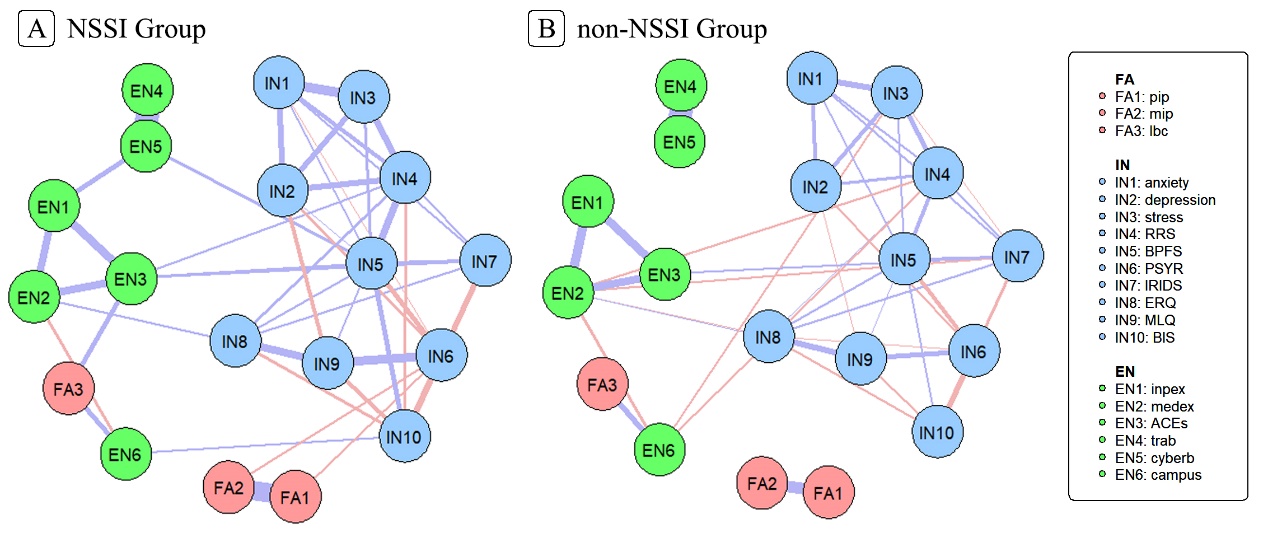

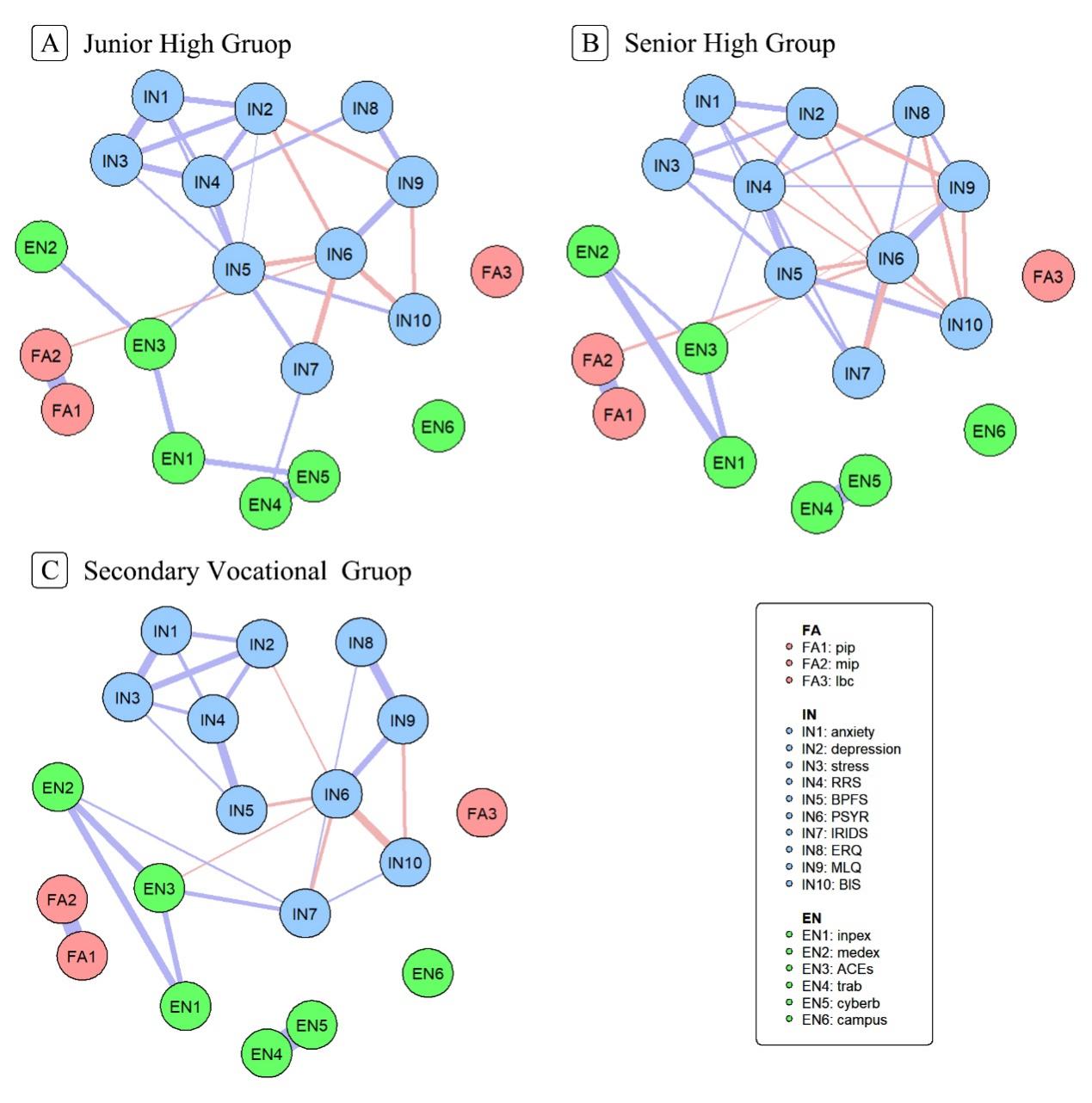

研究团队通过自陈式问卷全面测量了青少年的个体因素(如抑郁、焦虑、冲动性、心理韧性等)、家庭因素(如留守经历、无效家庭教养)及环境因素(如不良童年经历、传统欺凌与网络欺凌等)。采用心理网络分析方法(Mixed Graphical Model, mgm),研究者将上述变量建模为网络中的节点,系统刻画了NSSI群体与非NSSI群体的差异,并进一步比较了初中生、高中生与中职生的网络特征,同时分析了不同NSSI功能(自我负强化、情绪表达、利己社交)对应的网络结构。

研究结果显示,非自杀性自伤青少年的个体、家庭和环境因素之间联系更为紧密,容易形成“互相强化”的恶性循环;而未发生非自杀性自伤的青少年,其心理网络则相对松散,保护性因素在其中起到了缓冲作用。在众多因素中,心理韧性和冲动性始终处于核心节点位置,这意味着增强青少年的抗压能力、降低情绪冲动反应,是预防和干预NSSI的关键突破口。在家庭和环境因素中,网络欺凌是最核心的环境风险因素,而留守经历则是最核心的家庭风险因素。

进一步分析不同教育阶段的差异发现,初中生和高中生的网络结构大体相似,心理韧性和冲动性依然是核心节点,并且反刍思维在两组中均发挥了重要作用。相比之下,中职学生的网络最为稀疏,缺乏足够的保护性资源,他们更容易因冲动性和频繁遭受校园欺凌而陷入高风险状态。这一独特模式揭示了中职学生在心理健康领域的特殊脆弱性,值得教育和社会更多关注。

此外,研究发现超过九成的非自杀性自伤青少年同时具备多重动因,其中自我负强化的网络连接密度相对最高,印证了青少年非自杀性自伤行为背后复杂的情绪调节机制。

本研究的发现不仅丰富了关于青少年非自杀性自伤行为的理论理解,也为制定分层化、差异化的干预策略提供了循证依据。研究成果为学校、家庭以及政策制定者在促进青少年心理健康、预防非自杀性自伤行为方面提供了重要启示,对完善我国青少年心理健康服务体系具有重要实践价值。本研究得到甘肃省教育科学“十四五”规划2023年度专项课题(编号:GS[2023]GHBZX1077)的资助。

论文信息

Yanfei, J., Bingjie, W., Xue, H., & Minyuan, S. (2025). Adolescent non-suicidal self-injury: Network analysis of identified core intervention targets and differences across educational stages. Journal of Affective Disorders, 120164.https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.120164